特殊时期的"停课不停学"让高三备考进入全新模式。对于正处于二轮复习关键阶段的考生而言,原本有序的专题突破、知识体系重构节奏被线上教学打乱。二轮复习作为连接基础巩固与实战演练的桥梁,其重要性不言而喻——既需要教师针对性地梳理重难点,又依赖师生高频互动调整学习策略;三轮复习则通过模拟考试让考生适应考场节奏,培养时间分配和应激反应能力。

关于高考是否推迟的讨论中,教育部明确强调需综合评估疫情对考点组织、交通保障、命题制卷及教学进度的影响,核心原则是保障考生与考务人员健康安全。这一决策背后,除了公共卫生考量,更涉及对"教学效果差异是否会影响录取公平"的深层判断。

高考录取的本质是省内考生的相对竞争。尽管线上教学可能拉低整体分数,但传统认知中"分数下降不影响排名"的观点需要重新审视——当不同群体受影响程度出现结构性差异时,原有的排名体系将发生偏移。

以实际观察为例:某重点中学高三生通过学校定制的线上题库系统,每日可完成150道精选习题并获得即时批改;而偏远乡镇中学因网络不稳定,部分学生每周仅能参与3次有效直播课,课后作业反馈延迟超48小时。这种教学质量的差异,最终会转化为学习效果的分化。

线上教学的效果差异,首先体现在教育资源的不均衡分配上。这种不均衡呈现三维特征:

城市重点中学普遍配备智能教学平台,教师经过2-3年的在线教学培训,能熟练运用屏幕共享、分组讨论等功能;而部分农村中学,教师需借用村委会的无线网络授课,设备老化导致课件加载超时,学生端常出现"听到声音看不到PPT"的情况。

中产家庭家长多具备高等教育背景,能辅助孩子梳理错题本、规划复习进度;部分家庭还会购买专业在线课程,形成"学校网课+私教补弱"的双轨学习模式。反观低收入家庭,家长常因文化水平限制无法提供学习指导,孩子遇到难题时往往缺乏有效解决途径。

当学校无法保障全员高质量线上教学时,资源分配往往向"绩优群体"集中。某县级中学教师透露:"直播课答疑时间有限,我们优先解答前30名学生的问题;课后拓展资料也只发给有望冲击一本线的学生。"这种策略虽符合教学效率原则,却客观上扩大了校内学生的成绩差距。

脱离了课堂的物理约束,学习效果更依赖学生的自主管理能力。这种能力的养成,与校风、家风密切相关。

城市学校的"自主学习文化"由来已久:从初中开始,学生就需要完成课题研究、制定个人学习计划,这种训练使他们能快速适应线上教学的"非结构化"特点。而农村学校长期依赖"严格监督+反复练习"的模式,学生一旦失去教师的即时督促,容易出现"开着直播写其他作业""视频挂后台玩游戏"等现象。

更值得关注的是家风的影响。城市家庭普遍重视学习习惯培养,书桌分区、时间管理等细节从小渗透;农村家庭受限于生活节奏,孩子往往在"客厅写作业、家人看电视"的环境中学习,专注力培养存在天然劣势。这些差异在需要高度自律的线上学习中被进一步放大。

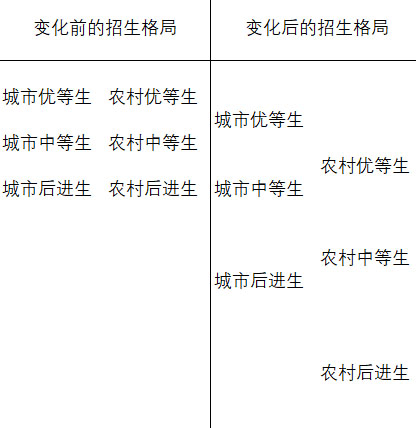

综合教育资源和学习能力两个维度,可将考生分为六类:城市优/中/后进生,农村优/中/后进生。通过分析每类群体的受影响程度,能更直观地理解录取格局的潜在变化。

城市优等生凭借资源优势和自主能力,成绩下滑幅度最小;农村后进生因设备不足、辅导缺失,成绩下滑最明显。这种差异化影响将打破原有的排名平衡:原本处于同一分数段的城乡学生,可能因线上学习效果差异产生位次变动。

需要说明的是,下图( )仅为趋势性示意,实际情况会因地区政策、学校应对策略等因素有所调整,但整体反映了资源分层对录取结构的影响逻辑。

)仅为趋势性示意,实际情况会因地区政策、学校应对策略等因素有所调整,但整体反映了资源分层对录取结构的影响逻辑。

高考录取格局的变化本质上是教育公平问题的特殊呈现。疫情放大了既有的资源差距,但也为我们提供了反思和改进的契机。

从短期看,教育部门可通过增加农村地区网络覆盖、向薄弱学校发放教学设备补贴等方式缩小硬件差距;学校层面应优化线上教学策略,例如设置"课后答疑专场"覆盖全体学生,避免资源过度集中。从长期看,需要持续推进教育资源均衡化,减少因地域、阶层差异导致的学习机会不平等。

每个考生都值得被公平对待。当我们讨论录取格局变化时,更应思考如何通过制度设计,尽可能将特殊时期的影响降到最低,让每个努力的孩子都能站在更接近公平的起跑线上。