当"精准营养"从专业术语变为日常谈资,当社区健康讲座场场爆满,当企业开始为员工定制膳食方案——这些变化都在传递同一个信号:健康管理领域对专业营养人才的需求已进入爆发期。在这一背景下,美国认证协会(ACI)推出的注册国际营养师认证,因其融合国际标准与本土需求的特性,逐渐成为行业认可的"黄金"。

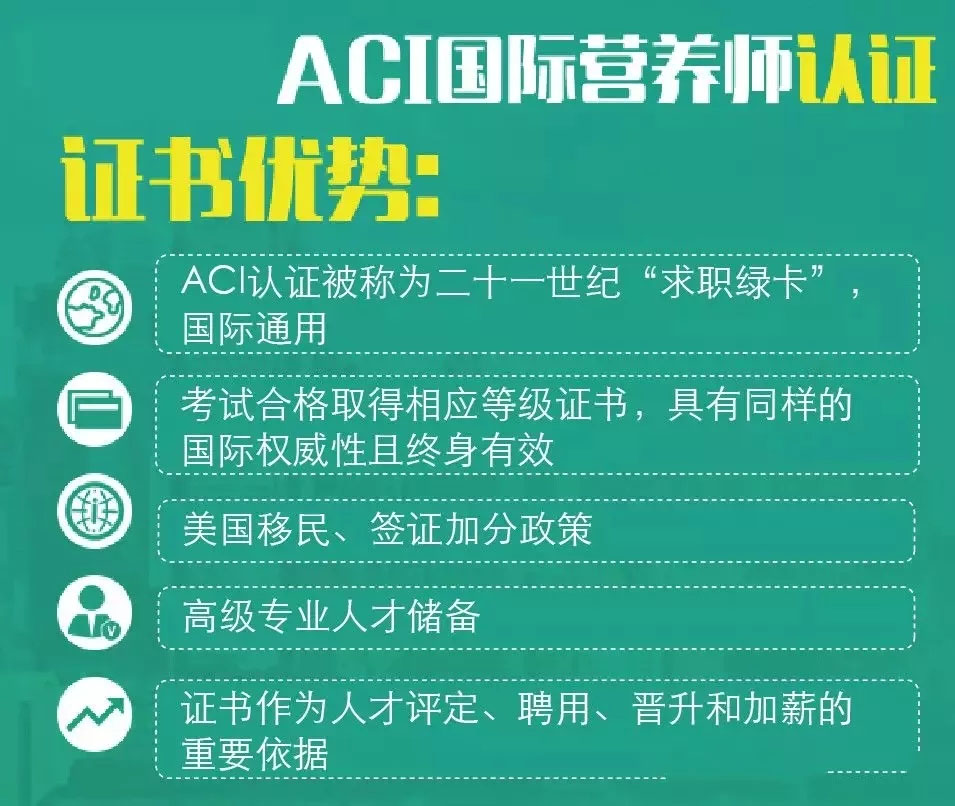

区别于国内部分培训证书,ACI认证的核心优势在于其"国际化基因"。作为全球职业认证领域的老牌机构,ACI的已获得美国、加拿大、澳大利亚等16个国家部门的官方认可,与300余所高等院校建立学分互认机制。这种广泛的国际背书,使得持证者不仅能在国内三甲医院营养科、高端健康管理机构任职,更能在跨国食品企业研发岗、海外健康咨询平台等场景中畅通无阻。

更关键的是,该认证体系并非"纸上谈兵"。其课程内容覆盖临床营养支持、功能食品研发、社区营养干预等6大模块,理论教学与实操训练占比达1:1,确保学员既能掌握最新的营养科学理论(如肠道微生态与膳食干预的关联研究),也能独立完成糖尿病患者营养方案制定、企业员工膳食调查等实战任务。这种"理论+实操"的双轨培养模式,让证书真正成为能力的证明。

数据最能说明问题。在健康管理体系成熟的日本,每300人就有1名专业营养师提供膳食指导;北欧国家这一比例更高,芬兰的配置标准是每200人1名。反观我国,目前全国持证营养师总数不足4000人,平均每30万人口仅对应1名——这意味着一个50万人口的中等城市,专业营养师数量可能不超过2人。

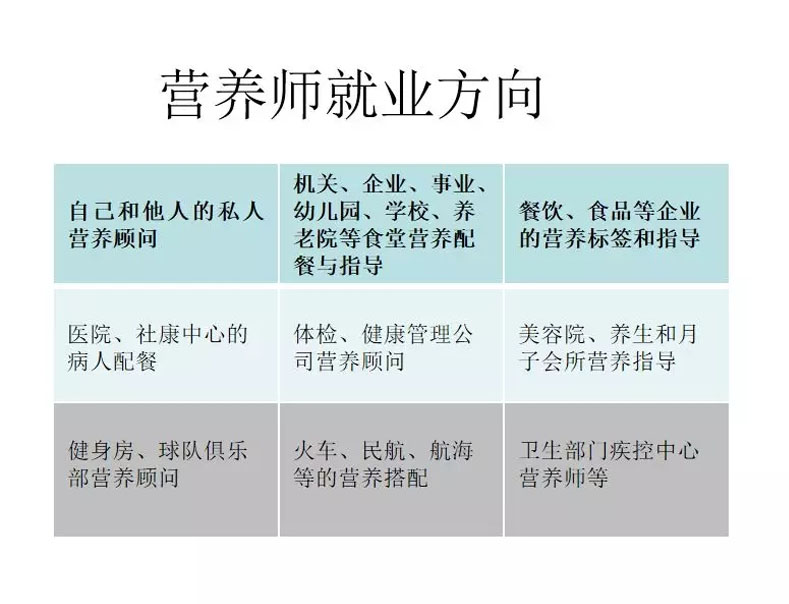

这种巨大的供需缺口,直接催生了多元化的职业场景。除了传统认知中的医院营养科,营养师的工作边界正在快速扩展:在餐饮企业,他们需要设计低GI(升糖指数)餐单以满足糖尿病患者需求;在食品公司,需参与功能性食品(如高钙奶粉、益生菌饮料)的配方研发;在社区,要组织老年人营养讲座并建立健康档案;在互联网健康平台,还要通过线上咨询解答用户的个性化膳食问题。

政策层面的支持进一步放大了行业潜力。"健康中国2030"规划纲要明确提出,要"加强营养人才队伍建设,到2030年实现每万人配备1名营养师"。按照这一目标,未来10年我国需要新增约130万名专业营养师,年均需求增长15%。对于从业者而言,这不仅是职业机会的爆发,更是参与国家健康战略的历史机遇。

ACI注册国际营养师认证采用分级考核机制,目前主要开放注册国际营养师(CIN)和注册国际高级营养师(CISN)两个层级,报考者可根据学历、从业经验等条件选择适配层级。

需要特别注意的是,所有报考流程必须通过ACI官方授权的培训机构完成。这些机构会提供系统的课程辅导(包含线上直播、线下实训等形式)、报考资料审核及考试报名服务。选择机构时,建议通过ACI官网查询授权名单,避免因非正规渠道报考导致证书无效。

获得证书只是职业发展的起点。要在营养领域建立核心竞争力,需结合自身兴趣选择细分方向,并持续提升专业能力。

主要服务于医院营养科,需掌握糖尿病、肾病等慢性病的营养支持方案制定,熟悉肠内/肠外营养制剂的临床应用。建议通过参与医院临床案例讨论、学习《中国临床营养指南》等方式深化专业知识。

重点服务社区、学校等公共场景,需具备营养调查、干预项目设计能力。可通过参与"全民营养周"等公益活动积累经验,同时关注《中国居民膳食指南》的更新动态。

主要服务于食品企业,需了解功能性食品的研发流程、国家相关法规(如《保健食品注册与备案管理办法》)。建议学习食品化学、生物统计学等交叉学科知识,提升配方研发能力。

薪资水平方面,根据智联招聘、猎聘等平台数据,初级持证者(CIN)月薪普遍在8000-12000元;具备3年以上经验的中级从业者,月薪可达15000-20000元;在一线城市高端健康机构或跨国企业任职的高级营养师(CISN),年薪普遍在30万以上,部分技术骨干甚至突破50万。这种薪资梯度,既反映了行业对专业能力的重视,也验证了ACI认证的职业价值。