课程核心价值:为何选择专业立体裁剪培训?

服装立体裁剪是连接设计创意与成衣效果的关键技术,无论是时装周舞台上的高定礼服,还是日常服饰的贴合度优化,都离不开对立体结构的精准把控。专业的立体裁剪课程不仅能帮学员掌握基础操作,更能培养对服装轮廓的“空间感知力”——这正是普通自学与系统培训的核心差异。通过课程中专业方法的训练,学员能快速提升对服装轮廓结构的处理技巧,从“依样画葫芦”升级为“自主设计造型”。

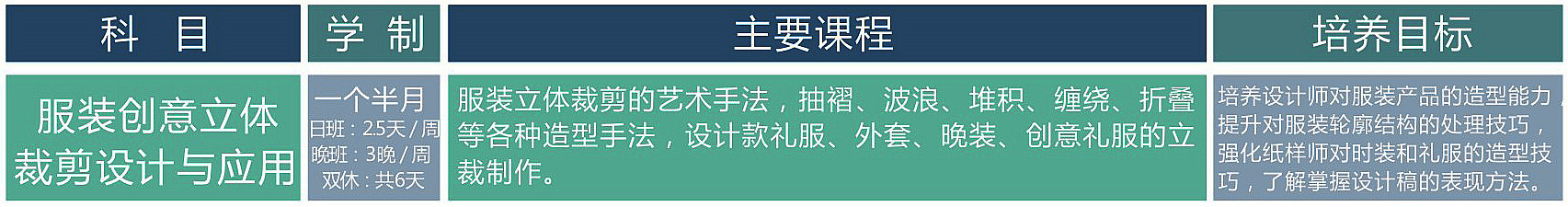

培养目标拆解:从设计思维到技术落地的双重提升

课程以“设计与应用并重”为核心导向,具体包含三大能力培养维度:

其一,强化设计师的产品造型能力。不同于平面纸样的二维思维,立体裁剪要求学员在人台与面料的互动中感知三维形态,例如处理收腰设计时,需同时考虑面料悬垂性、人体曲线与设计风格的平衡,这种“空间思维”是提升设计落地性的关键。

其二,深化轮廓结构处理技巧。从基础的省道转移到复杂的分割线设计,课程会通过大量案例解析不同结构对服装外观的影响。例如,一字领与V领的立体裁剪差异不仅体现在领口形状,更涉及肩线弧度与胸部贴合度的调整,这些细节直接决定成衣的精致度。

其三,提升纸样师的技术实操水平。针对时装与礼服的不同需求,课程会重点训练纸样师对特殊面料(如蕾丝、丝绸)的处理能力,以及应对复杂造型(如多层裙摆、立体花饰)的技术方案,确保理论知识能精准转化为可执行的工艺标准。

核心学习内容:从工具认知到全品类实操的完整链条

课程内容设计遵循“从认知到实践、从单一到综合”的递进逻辑,具体涵盖六大模块:

1. 工具与材料准备

学员将系统学习立体裁剪专用工具(如人台、划粉、大头针)的选择与使用规范,同时掌握不同面料(棉、麻、针织、梭织)的特性对裁剪效果的影响。例如,弹性面料需预留更多放松量,而硬挺面料则需调整省道角度以避免起皱。

2. 技术原理与基础手法

通过解剖经典服装结构(如基础原型衣),理解立体裁剪的力学原理——如何通过面料的拉伸、折叠与固定,将平面布料转化为贴合人体的三维形态。基础手法训练包括“点-线-面”的递进练习,从固定枚大头针的位置,到勾勒肩线、腰线的流畅曲线。

3. 局部结构专项训练

针对领型(立领、翻领、连身领)、袖型(圆袖、衬衫袖、插肩袖)及分割线(垂直分割、斜向分割)进行专项突破。例如,连身领的裁剪需同时考虑领口与肩部的衔接,稍有偏差就会导致上身后的不服帖;而斜向分割线的设计则能通过改变视觉重心,修饰人体比例。

4. 省道转移与放松量设置

这是立体裁剪的“动态调整”核心环节。学员将学习如何通过省道转移(如将胸省转移至肩线或领口)实现设计多样化,同时掌握不同穿着场景下的放松量计算(日常装需1-2cm活动量,礼服则需精准贴合至0.5cm以内)。

5. 常见服装类型实操

从基础的衬衣、半裙到进阶的晚礼服、婚纱,课程覆盖日常与特殊场景的全品类。例如,衬衣的立体裁剪需重点关注袖口与手臂的贴合度,而礼服则需处理多层裙摆的支撑结构与垂坠感平衡。

6. 综合设计与问题解决

通过命题设计(如“为梨形身材设计通勤连衣裙”),学员需综合运用所学知识完成从设计稿到成衣的全流程,并学习分析常见问题(如腰部起皱、肩部紧绷)的成因与调整方案。

师资团队:科班背景+实战经验的双轨教学保障

课程的核心竞争力源于强大的师资配置,团队由“艺术设计型”与“技术实操型”两类教师组成,确保学员既能提升审美素养,又能掌握落地技术。

艺术设计类教师均为服装院校科班出身,部分拥有硕士以上学历,其中多位曾参与知名品牌设计项目。他们擅长将设计理论融入立体裁剪教学,例如在讲解礼服设计时,会结合国际时装周趋势,分析不同廓形背后的审美逻辑,帮助学员建立“技术为设计服务”的思维。

技术实操类教师则拥有10年以上工厂打版或品牌技术指导经验,部分曾担任知名企业首席纸样师。他们的教学重点在于“细节把控”,例如在指导学员处理丝绸面料时,会示范如何通过调整大头针角度减少压痕,或在处理复杂分割线时,讲解如何用“假缝”技术验证结构合理性。这种“一线经验反哺教学”的模式,能让学员少走弯路,快速掌握行业真实需求。

值得强调的是,所有教师均为专职授课,而非兼职或外聘。这意味着他们能深度参与课程研发,根据行业动态(如新型面料的应用、消费者对个性化定制的需求)持续更新教学案例,确保学员所学与市场需求同步。

学习建议:如何化课程收益?

要真正掌握立体裁剪技术,除了课堂学习,还需注重日常积累:

• 多观察真实服装:逛街时注意分析不同款式的结构特征,例如对比两件收腰连衣裙,观察省道位置与数量的差异对显瘦效果的影响;

• 坚持每日练习:即使是基础的“直线固定”手法,也需通过反复操作形成肌肉记忆,建议学员准备废旧面料,利用碎片时间进行基础训练;

• 主动提问交流:遇到裁剪效果与预期不符时,及时向教师反馈,例如“为什么同样的省道转移,弹性面料和非弹性面料的效果差异大?”通过深度答疑,能更透彻理解技术原理。