部分考生存在侥幸心理,认为自考作弊难以被发现。但现实是,我国对国家教育考试的规范管理已形成严密体系。2019年最高人民法院发布的《关于办理组织考试作弊等刑事案件适用法律若干问题的解释》,明确将高等教育自学考试纳入"法律规定的国家考试"范畴,并对作弊行为的定罪量刑作出具体界定。

根据该解释,"法律规定的国家考试"包含四大类:类为普通高校招生考试、研究生考试、自学考试等国家教育考试;第二类是中央和地方公务员录用考试;第三类涵盖法律职业资格、教师资格、注册会计师等专业技术资格考试;第四类则是其他依法由国家主管部门或行业组织的考试。自学考试作为国家教育考试的重要组成部分,其作弊行为的法律后果已与刑事犯罪直接关联。

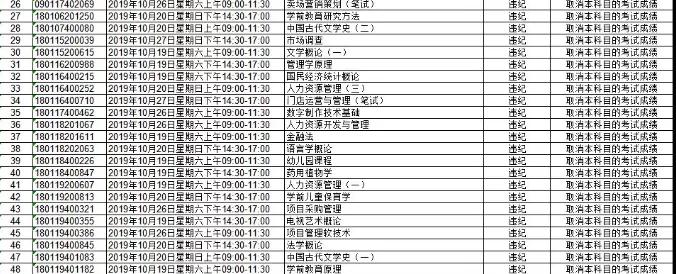

每年自考结束后,省级教育考试院会公布一份特殊名单——违规考生处理公告。名单中详细记录考生准考证号、违规科目及具体行为。若被认定为违纪(如携带规定外物品),将取消该科目考试成绩;若判定为作弊(如抄袭、传递答案),当次所有科目成绩均无效。更严重的是,组织作弊、提供作弊器材等行为可能触犯《刑法》第二百八十四条之一,最高可处七年有期徒刑并处罚金。

除了直接的成绩处罚,作弊行为还会被记入考生个人诚信档案。这一档案并非短期记录,而是会伴随个人升学、等重要人生阶段。曾有考生因携带小抄被监考老师发现,虽经教育后认识到错误,但作弊记录已永久留存。后续考研复试时,招生单位明确要求提供诚信记录;报考公务员时,政审环节也会重点核查此类信息。

值得强调的是,自考本身并非高难度考试。其命题注重基础知识点的掌握与应用,只要合理规划备考时间、系统学习教材内容,通过考试的概率极高。与其冒险作弊承担严重后果,不如脚踏实地积累知识,这种学习过程本身也是提升个人能力的重要途径。

自考的核心特点是"自学",这要求考生具备较强的自主学习能力。具体表现为:能独立完成教材预习,主动攻克难点知识;善于利用网络课程、图文资料等多种形式学习;养成总结归纳的习惯,将零散知识点转化为系统知识框架。即使之前缺乏这种习惯,从决定报考自考起,就应通过每日固定看书、跟课、刷题来刻意培养,这种能力的提升将终身受益。

自考周期通常为2-5年,期间可能遇到各种干扰:工作忙碌、家庭事务、同伴放弃等。成功的考生往往能保持目标清晰,不因外界质疑或短期困难动摇。即使备考初期进度缓慢,也能通过调整学习方法、优化时间安排持续推进,这种意志力是坚持到毕业的重要保障。

无论生活节奏多快,每天或每周都应预留固定学习时间。建议制作详细的学习计划表,将教材章节、习题训练、模考测试等任务分解到具体时段。例如,工作日利用早晚各1小时学习,周末安排3-4小时集中复习。时间就像海绵里的水,关键在于如何高效分配和利用。

自考的坚持需要内在动力。那些一边考试一边质疑学历价值的考生,往往因缺乏目标感而放弃。只有真正认识到学历对职业发展、个人提升的重要性,才能在遇到困难时主动寻找解决方法,而非轻易退缩。

自考的灵活性既是优势也可能成为挑战。部分考生在2-5年的备考周期中,生活状态发生重大变化:从职场新人成长为部门骨干,从单身到组建家庭,需要承担更多工作和家庭责任。当学习时间被严重挤压,部分考生不得不暂停或放弃考试。

另一种常见弃考原因源于错误的初始认知。有些考生跟风报考,认为自考"轻松拿证",未充分了解考试难度。当首次考试未达预期,便产生挫败感,逐渐失去备考动力。这种对自考的轻视心理,是导致中途放弃的重要主观因素。

自考不仅是知识水平的检验,更是个人诚信的考验。作弊或许能带来一时"便利",但由此产生的法律风险、成绩作废、诚信污点,将对未来发展造成长期负面影响。与其心存侥幸,不如端正态度,通过系统学习积累真才实学。当你凭借自身努力拿到自考证书时,收获的不仅是学历证明,更是对学习能力、意志力的肯定,这种成长才是人生最宝贵的财富。